东西湖这家企业 江浙纷纷过来“挖”

10年前 ,李龙博士只有一份创业项目书,落户武汉市东西湖区海峡高新技术创业中心。

10年后 ,他和团队将热释电红外传感器芯片技术成功实现转化,企业入选武汉上市后备银种子企业。

“你们只管安心搞研发!” 创业团队辗转到哪里,东西湖就陪跑到哪里。10年陪跑,助力北立传感完成从梦想到现实的关键一跃。

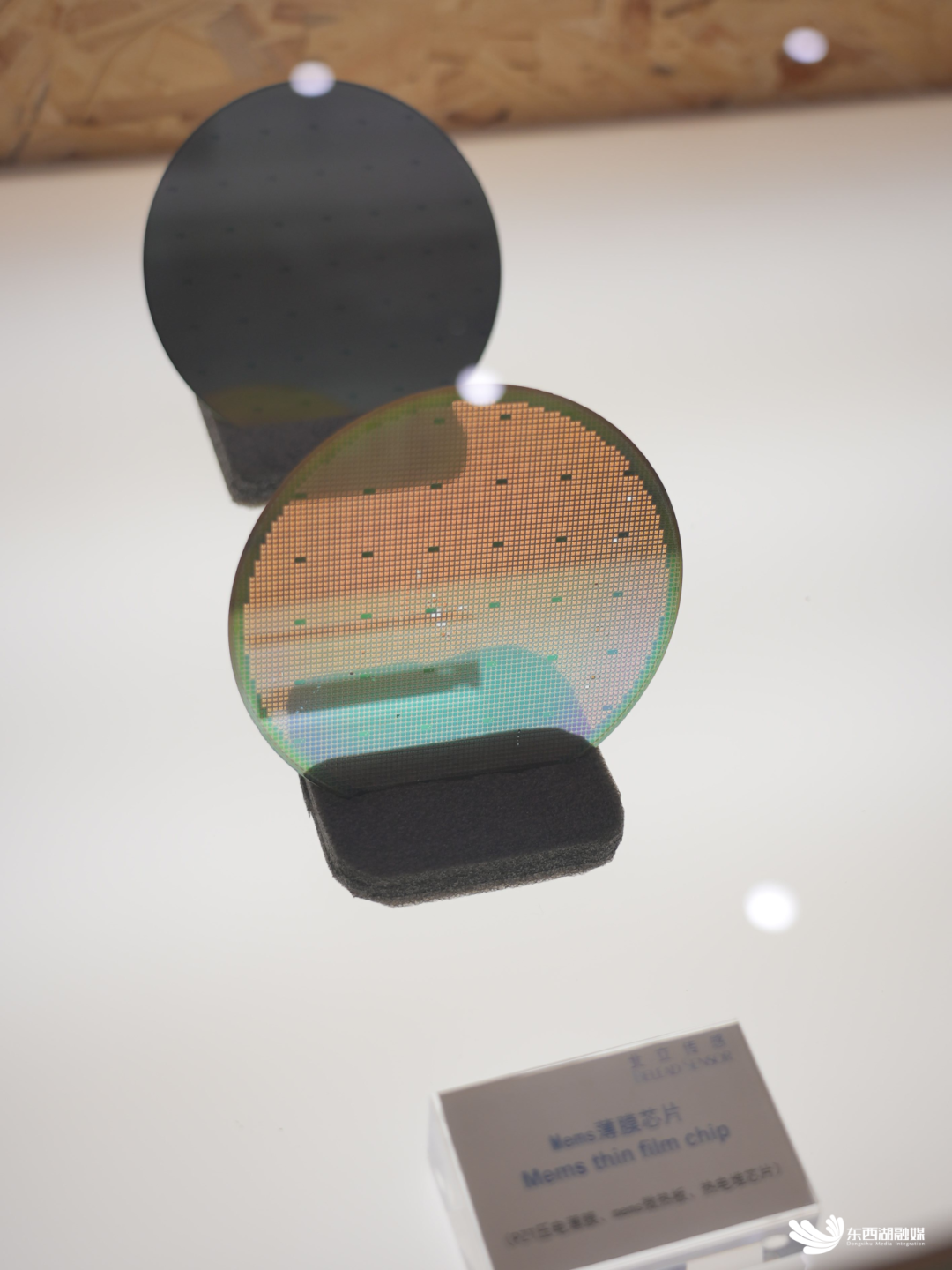

多年前,光谱分析仪、气体监测仪等仪器仪表中的核心部件热释电红外传感器芯片大多依赖进口。李龙博士就读的中国科学院上海硅酸盐研究所是国内为数不多掌握该技术的研究机构之一。

李龙说,研究所与德国知名企业的一次国际合作,让他有机会了解传感器芯片批量生产工艺。

薄膜芯片。

“这种芯片批量生产技术壁垒高,当时国内几乎没有企业愿意干。即便是现在,涉足这个领域的同行也屈指可数。”李龙说。

2014年开始,李龙就着手这项技术的成果转化。他带着PPT,不是在台上路演,就是在去见投资人的路上。

那是一个互联网创业很热的年代,半导体芯片项目稍显冷门。

“我到过不少城市,跑了不少投资机构和政府招商部门,都没有下文。”2015年7月,有些着急的李龙不时向身边好友倾诉困境:项目看不到希望。武科大本科校友陈笑汉、许扬帆向他建议:“来武汉,我们一起干。”

那年,李龙一行来到武汉临空港经济技术开发区,开发区高新产业办工作人员接待了他们。

高新产业办孵化部工作人员郑芷瞳回忆:“当时东西湖区正谋求从食品、物流等传统产业向现代产业转型。作为武汉最早的国家级孵化器,海峡高新技术创业中心愿给每一位创业者机会。”

很快,海峡高新技术创业中心为创业团队免费提供了一处300平方米的办公场所,李龙在此创办北立传感器技术(武汉)有限公司。

无尘净化车间里工作人员检测产品质量。(企业供图)

“走访时,我们发现这群年轻人工作很拼,每天吃盒饭。担心他们累坏身子,中心为他们办了食堂饭卡,免费吃,并为他们申请了人才公寓。”郑芷瞳说。

李龙说,2017年公司资金见底,“我们经历了降工资、不拿工资、向家里‘啃老’的低谷期”。

东西湖区协助公司申报了“金山英才”等一批扶持项目。获得资金支持的这家公司高速成长,2022年获得A轮融资,2023年营收2100万元,2024年营收3200万元。李龙说:“公司2025年有望实现营收翻番,目前B轮融资正在洽谈中。”

“今年春节后,江浙地区多地招商部门来汉想挖我们过去,被我们一一谢绝。”李龙说,“武汉给了我们机会,我们不会离开这里。”

从武汉海峡高新技术创业服务中心‘毕业’的创业团队不止这一家。

郑芷瞳介绍,维斯第医用科技已落地径河街道征地建厂,北立传感、易视维视觉科技、微动机器人、松野智能、易瑞信息等多家“毕业”企业已在区内自购厂房或办公楼。

中心已累计孵化科技创新企业400余家,培育出高新技术企业127家、省支柱产业细分领域“隐形冠军”企业1家、省级“专精特新”企业1家、市科技“小巨人”企业5家;

“公司出口增势迅猛,有什么问题需要我们解决?”武汉临空港经开区高新技术产业建设管理办公室(下称“区高新办”)经济发展部负责人林起凤,一周之内第二次登门走访。

扫楼进厂早已变成区高新办服务企业的日常。北立传感从创业团队蜕变为“瞪羚”高企的10年,林起凤和同事们全程陪跑,企业搬到哪里,服务团队就转战到哪里。

2015年7月,北立传感入驻东西湖区海峡两岸产业园后,一路闯关,机场安检光谱仪,可燃气监测,光刻机气体分析仪,空调二氧化碳浓度探测等一枚枚精致的传感器问世,北立传感融入湖北“光芯屏端网”产业洪流。

眼看1000平方米研发生产空间,不能满足扩产需要,区高新办四处牵线搭桥。2022年5月,北立传感入驻国家网安基地核心区的中南高科东西湖科创中心。

位于国家网安基地核心区的中南高科东西湖科创中心。

林起凤和同事们由此从长青街走进径河街,继续跟踪服务。

“收集企业需求,对接相关部门,及时作出反馈。”林起凤把园区和企业对接称作“扫楼”,然后通过在区政府办公大楼与相关部门跑动式的对接,第一时间解决企业需求。

扫楼,跑楼……林起凤和同事们乐此不疲,为北立传感发展“呼风唤雨”。

北立传感内部环境充满活力。

2024年8月初,北立传感被认定为湖北省科创“新物种”企业。9月,公司进入东西湖区上市后备企业库。10月底,公司研发团队获得“武汉市级企业研究开发中心”认定。

这支平均年龄27岁的科创团队,迎来高光,并再度起跑。

部分来源 - 长江日报

文字整理 - 李冬